カテーテルアブレーションの費用

高額医療の申請を行えば、最終的に10万円程度の自己負担となる方が多いです。収入の多い方で23万円になります。そこに私費がかかります。大部屋希望であれば私費は5000円程度です。

もっと分かりやすくアブレーションの説明、実際の診療風景をご覧になりたい方には動画・漫画での解説もご用意しています。ぜひご覧ください。

まず、心房細動は、心臓の左心房という部屋に入ってくる4本の肺静脈という血管から余計な刺激が発生することで起こります。

カテーテルアブレーションは、左心房と肺静脈の間に電気を流しやけどを作ることで、肺静脈から発生する刺激を心房に伝わらなくする治療(肺静脈隔離)です。怖い話に聞こえるかもしれませんが心臓の一部にやけどを作り、心房細動を根治する手術療法なのです。

全身麻酔で行うため、まず薬で眠っていただき気道確保いたします。注意事項としては、グラグラの歯(進行した歯槽膿漏)がある方は、器具挿入時に器具と歯が接触する可能性があるため、歯がとれる、もしくはかけてしまう危険性があるため術前に治療しておいてください。

右大腿静脈(右足付け根)から3本、治療用の管をいれます。右心房から左心房に針を刺して穴をあけ、左心房に治療用のカテーテルを入れます。あけた穴はほとんどが自然に閉じます。

1回の通電で4mm程度のやけどを呼吸や心拍で動いている心臓に隙間なく作っていかなければならないため、とても高度な技術が必要となります。当院では肺静脈以外の好発部位である左心房後壁、上大静脈にもアブレーション治療を行います。

入院期間は発作性心房細動では3泊4日、持続性心房細動では4泊5日です。術直後はやけどによる炎症のため心房細動がでやすい状態となります。術後1週間は車の運転も避けてください。術後2週間は運動など体に負担のかかることは避けてください。退院翌日よりデスクワークは可能、術後2週間で肉体労働も可能となります。

※患者さんの容態・経過により異なる場合がございます。

約70%の方が無症状という心房細動ですが、その後に起こるかもしれない脳梗塞、心不全、認知症が大きな問題となります。アブレーション手術を受けることにより、この発症率が心房細動のない人と同程度になることが大きなメリットとなります。

また、術後は心臓の負担がへるため、「息切れがなくなった」とか「今までより動けるようになった」という声を多くいただいております。持続性心房細動の方も脳梗塞発症率が抗凝固薬を内服しているより約半分になります。約70%の方は心房細動のため内服していた薬をやめることができます。

脳梗塞・心不全・認知症の発症率が心房細動のない人と同程度になります

脳梗塞発症率が抗凝固薬を内服しているより約半分になります

約70%の方は心房細動のために内服していた薬をやめることが可能です

認知症がなければ、年齢制限はしておりません。

他院でアブレーションを断られた、もしくはアブレーションしたが治らなかった方もご相談ください。

※濵義之. 2018年アブレーション関連秋季大会

他院でカテーテルアブレーションを行い、2回目以上のカテーテルアブレーションを当院で行った患者さんは200名以上いらっしゃいます。すべての心房細動を治すことはできないため、治らないと判断した場合、カテーテルアブレーションをお断りすることもあります。

どのような患者さんにカテーテルアブレーションを行っているかは、難治性心房細動に対するカテーテルアブレーション、心房細動 アブレーション 2回目、心房細動 アブレーション 3回目以上をご覧ください。

当院はクリニックですので紹介状なしで受診していただいても大丈夫です。

以前のカテーテルアブレーション所見は、必要があれば当院から問い合わせいたします。

心房細動アブレーションの合併症として、心臓の外に血液が漏れ出てしまい血圧が下がる心タンポナーデがあります。これは1%以下の確率で起こるといわれており、万が一の場合は迅速に血液を吸引するなどの処置を行います。左心房は食道と接しているため、食道に関連した合併症があります。食道温を測定する、胃薬を内服することで予防できます。胸やけがする、おなかが張るなどの症状がでることがありますが、万が一症状がでても時間の経過とともに改善します。脳梗塞及び一過性脳虚血発作(TIA)が0.5%以下の確率で起こるといわれております。また、カテーテルを右足の付け根から入れ、そこを止血するために青あざができますが1ヶ月程度で自然に吸収されます。その他、1%以下のまれな合併症があります。

※不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)

痛みを伴う治療のため、当院では全身麻酔で行っております。全身麻酔で行うことで呼吸が安定し、アブレーションの成功率も上がります。術後、安静が必要なため腰痛が起こることがあります。専用の器具を用いて穿刺部を縫合するため、止血されていれば4時間後から歩行できます。4時間の安静時間も点滴の痛み止め、眠くなる薬を使うことで痛みを和らげます。それでも腰痛が出ないとは限りません。翌朝、腰痛があれば希望者には無料で鍼治療を行います。遠慮なく申し出てください。尿道バルーンも希望者にはなしで行うこともできます。尿道バルーン挿入する場合も全身麻酔導入後に挿入しますので、尿道バルーン挿入時の違和感・羞恥心もありません。できる限り痛みを感じずに治療が受けられるような体制にしております。

高額医療の申請を行えば、最終的に10万円程度の自己負担となる方が多いです。収入の多い方で23万円になります。そこに私費がかかります。大部屋希望であれば私費は5000円程度です。

当院では、下記の理由から全身麻酔・上大静脈隔離・左心房後壁隔離の全てを取り入れております。

全身麻酔を行ってアブレーションしたグループと意識下鎮静でアブレーションを行ったグループを比べたところ、アブレーション成功率が全身麻酔グループで高く、手術時間も全身麻酔グループで短かった。

Di Biase L et al. HeartRhythm.2011;8:368-72.

肺静脈隔離に必要に応じて上大静脈隔離をするグループと肺静脈隔離に全例で上大静脈隔離を追加するグループを比べたところ、全例で上大静脈隔離を追加したグループがアブレーション成功率が高かった。

Ejima K et al. AmJCardiol.2015;116:1711-6.

肺静脈隔離に左心房後壁隔離を追加したグループと肺静脈隔離のみを行ったグループを比べた結果、左心房後壁隔離を行ったグループで成功率が高かった。

Kim JS et al. IntJCardiol.2015;181:277-83.

パルスフィールドアブレーションとは従来の熱を用いたアブレーションとは違い、短時間の周期(パルス)で高電場(パルスフィールド)を発生させることで細胞膜に小さな穴をあけることにより細胞死を誘導する方法です。組織特異的な電場の閾値があるため、心臓周囲組織に影響を与えることなく、心筋特異的に焼灼をすることができます。従来の高周波カテーテルアブレーションと同等の効果で,手術時間が短縮されると報告されております。

合併症に関しても17642人の市販後調査で重大合併症1%(心タンポナーデ0.36%、脳卒中0.12%、死亡0.03%など)と100人に1人の割合の合併症発生率であり、食道関連合併症、肺静脈狭窄、横隔神経麻痺はなかったと報告されております。

パルスフィールドアブレーションならではの合併症として溶血(赤血球などが壊れ、貧血や腎機能障害を引き起こす)や冠攣縮性狭心症があります。上記の論文に冠攣縮性狭心症0.14%、透析を要する急性腎機能障害0.03%で起こった報告されております。溶血に関しては、Hb(ヘモグロビン)2以上低下する貧血の進行(パルスフィールドアブレーション18.6% vs 高周波アブレーション4.6%)、および急性腎機能障害(パルスフィールドアブレーション3.2% vs 高周波アブレーション0%)が高周波アブレーションに比べパルスフィールドアブレーションで多かったとする報告もあります。通電回数が多くなると溶血がおこりやすいといわれており、通電回数が多くなりそうな左心房拡大を認める方、貧血の方、腎機能が低下している方に関しては注意が必要です。

クライオバルーン、ホットバルーン、レーザーバルーンといったバルーンテクノロジーが使えるようになり、「幕張不整脈クリニックでは使用しないのか。」という質問を多くいただきます。

バルーンテクノロジーのメリットは、難易度の高い高周波アブレーションによる肺静脈隔離をだれが行っても中等度の成績(発作性心房細動で80%程度)を残すことができることです。手技時間もなれてくれば1時間程度で済みます。一日に治療できる件数が増えるため、初回治療はバルーンで行い、再発したら高周波アブレーションで行う病院が増えてきております。

デメリットとして、肺静脈隔離しかできないため上大静脈隔離や左心房後壁隔離など、追加治療を行えないことがあげられます。肺静脈隔離以外の治療が必要な方を、術前に正確に予測することができないため、どうしても成功率が下がってしまいます。私たちは、痛みをわからなくして、できるだけ一回のアブレーションで治したいため、バルーンテクノロジーは使用しない方針です。

心房細動は再発しても自覚症状がないことが多いのが怖いところです。

当院では、再発を見逃さないために徹底したモニタリングで再発の有無を厳しくチェックします。

また、ご自宅での患者さんの体の変化にも迅速に対応いたします。

アブレーション手術後の確認検査として、一般的には24時間のホルター心電図検査が行われています。しかし、24時間以内に再発がみつからないことが多いこともあります。当院では1週間の心電図検査を定期的に行うことで、症状のない心房細動もでなくなったか見落としをしないように徹底的に調べています。1週間と検査期間は長いですが、お風呂にも入れますし運動もできますので日常生活を送ることができます。皮膚かぶれが起こらないように皮膚にやさしい電極を用いるなど、かぶれ対策もしております。

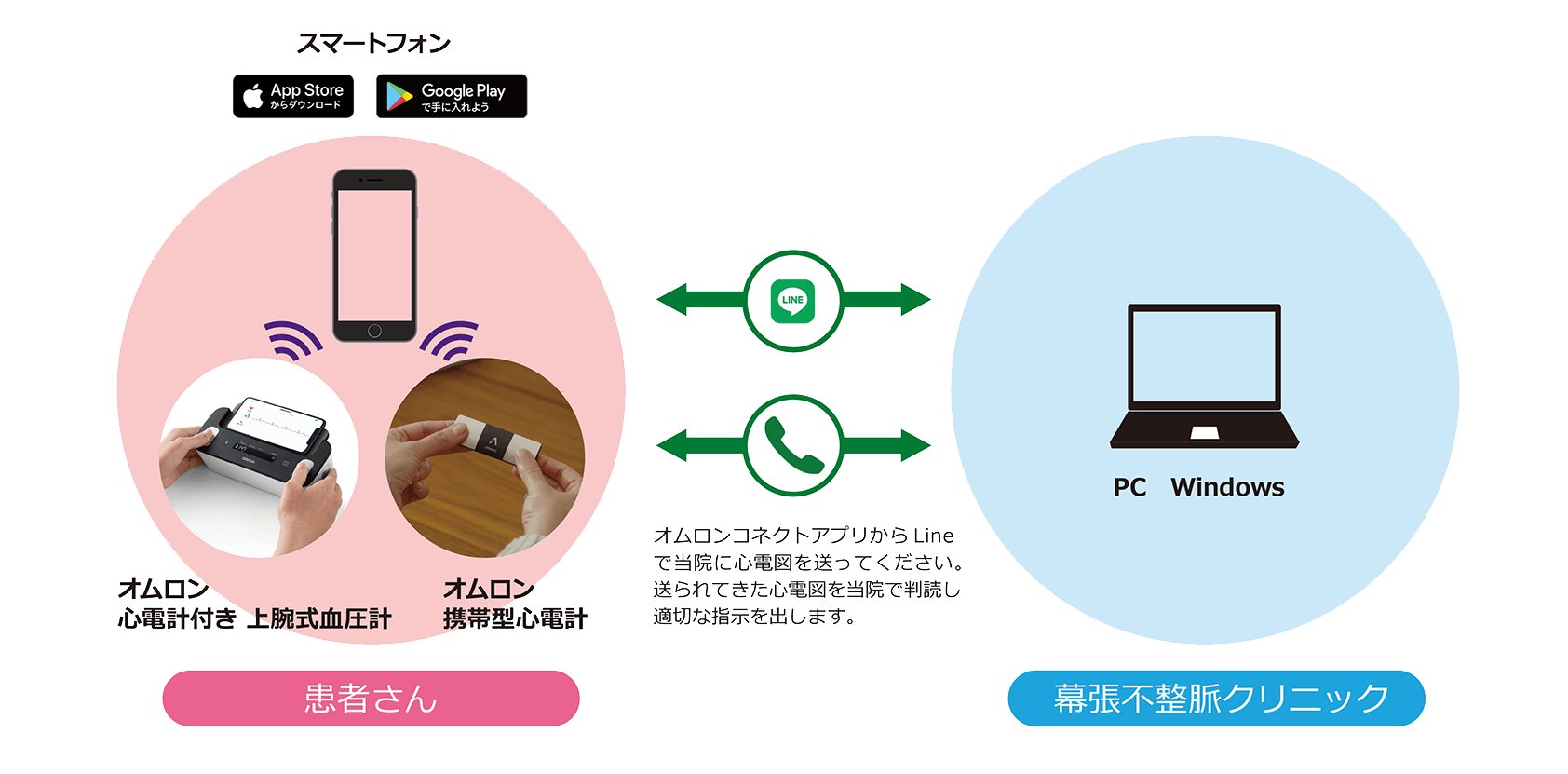

心電図のホームモニタリングとは、小型の装置と携帯のアプリケーションで、心電図を自宅測定しクリニックへご報告いただける無料のサービスです。測定結果を当院で判読し、患者さんの状況を確認、適切な対処法をお伝えすることで、アブレーション後の動悸に対する不安を減らすことに繋がります。また、抗凝固薬を止めやすくなり、金銭的な負担・出血のリスクを軽減させることにも繋がります。術後の生活は不安なものですが、このシステムを利用することで不安の軽減に繋がればと考えております。

大きく、術前検査、手術、術後観察の流れに分かれます。それぞれ詳しく説明していきます。

左心房の左心耳という場所に血栓ができる可能性のある不整脈ですので、血栓がないことを造影CTや経食道心エコー検査(胃カメラみたいな検査)で確認します。経食道心エコー検査は脳梗塞の危険性が高い患者さん、腎臓が悪く造影剤が投与できない患者さんに行います。心エコー検査で心臓の大きさや動きも確認します。全身麻酔で行うため呼吸機能検査なども行います。心房細動患者さんの約70%が睡眠時無呼吸症候群といわれてます。睡眠時無呼吸症候群を放っておくとアブレーション後の再発が多いため、術前に睡眠時無呼吸症候群簡易検査を行います。

※患者さんの容態・経過により異なる場合がございます。

1

2

13:30入院

3

09:00手術開始

10:30止血・麻酔から目覚めます

11:00術後4時間安静

15:30ベッド上で動けます

4

抜糸・止血確認後、歩行可能です

午前

午後

21時頃

5

【発作性心房細動で入院の方】この日に退院【持続性心房細動で入院の方】

午前

午後

6

10:30【持続性心房細動で入院の方】退院

2ヶ月間は一過性の心房細動がでやすくなりますが、アブレーション治療によるやけどの炎症のせいなので経過とともに改善していきます。必要に応じて抗不整脈薬(心房細動を起こりづらくする薬)の内服

7

再診/睡眠時無呼吸症候群の方は治療(CPAP)開始

8

1週間の心電図検査・心エコー検査

9

1週間の心電図検査

再発がなく、脳梗塞の危険性が少ない方は抗凝固薬中止

10

24時間ホルター心電図・もしくは1週間の心電図検査・心エコー検査

発作性心房細動、持続性心房細動で肺静脈隔離、左心房後壁隔離、上大静脈隔離を行った場合、約60分です。左心房が拡大している方、追加治療が必要な方は約90分になります。全身麻酔なので、寝て起きたら手術は終わっております。

入院期間は発作性心房細動では3泊4日、持続性心房細動では4泊5日です。術直後はやけどによる炎症のため心房細動がでやすい状態となります。術後1週間は車の運転も避けてください。術後2週間は運動など体に負担のかかることは避けてください。退院翌日よりデスクワークは可能、術後2週間で肉体労働も可能となります。

※患者さんの容態・経過により異なる場合がございます。

術後2ヶ月はやけどによる炎症で心房細動がでやすい状態ですが、その多くは時間の経過とともにでなくなります。心房細動がでやすいこの期間は抗不整脈薬(心房細動を抑える薬)を内服します。術後2ヶ月の時点で心房細動だった場合、薬で眠っていただき電気ショックをかけ洞調律(規則正しい脈)に戻します。術後3ヶ月を過ぎても心房細動がでる場合に再発と考え、2回目の治療を検討します。しかし、もともと無症状の方もいるため再発を見落としてしまうことがあります。1日だけホルター心電図をつけて調べている病院もありますが、幕張不整脈クリニックでは1週間の心電図検査を定期的に行い、症状のない心房細動までもでなくなったか見落としをしないように徹底的に調べています。

1週間と検査期間は長いですが、外来で行え、お風呂にも入れますし運動もできますので日常生活を送ることができます。長時間心電図の機器は郵送でも返却可能です。検査期間以外に動悸が起こることもあります。幕張不整脈クリニックではある画期的な取り組みを行っております。それは「心電図ホームモニタリング」です。これは、小型の装置と携帯のアプリケーションで、心電図を自宅測定、クリニックへ報告いただける無料のサービスです。測定結果を当院で判読し適切な対処法をお伝えすることで、アブレーション後の患者さんの動悸に対する不安の軽減に役立ちます。少しでも患者さんの不安・負担の軽減に繋がっていただければと思っております。入院中に設定方法、操作方法等をご説明いたします。